擺脫線上線下迷思:品牌如何搶攻「無通路商務」時代

大多數的消費者購物模式都不再被傳統的線上線下界限所束縛,而是在網站、實體店面、社群媒體和行動裝置間反覆瀏覽後才決定購買。這種Channel-less Commerce(無通路商務)的消費模式正在重塑零售業的遊戲規則,也促使許多品牌積極思考其行銷策略和消費者接觸點。

關於Channel-less Commerce(無通路商務)這個說法,是近年零售或數位商務領域提出的一種概念,主要是用來描述 不再以「通路」為中心劃分消費體驗,而是以「顧客」為核心,讓顧客在任何接觸點都能獲得一致、連貫的購物或服務體驗。

我們可以分幾個角度來解釋:

1. 與傳統通路概念的差異

- 多通路 (Multi-channel): 各個銷售通路獨立存在(實體店、官網、APP、電商平台)。

- 全通路 (Omni-channel): 整合不同通路,讓顧客在轉換通路時體驗一致。

- 無通路 (Channel-less): 不再強調「通路」的存在,而是讓顧客無感地流動,專注在「體驗本身」。

換句話說,對顧客來說,已經分不清楚自己是在線上購物還是線下購物,所有體驗都像一體化的服務。

2. 實際應用情境

- O2O 模糊化: 消費者在手機上看商品,線下店內直接取貨,或店員在現場幫顧客線上下單,體驗沒有斷點。

- 支付與服務一體化: 不論用 LINE Pay、Apple Pay、或店家會員點數,都是同樣的便利。

- 客製化體驗: 系統能識別顧客身份,不論在哪個接觸點出現,都能提供個人化的優惠與建議。

3. 精神上的核心

- 以「人」為中心,而不是以「通路」為中心。

- 體驗無縫化,不再感覺被限制在某個平台或購物模式。

- 品牌的統一性,而非「在哪裡買」的差異。

「Channel-less Commerce」就是讓顧客在任何接觸點都能獲得無縫、一致的體驗,感覺不到通路的存在,只感受到品牌與服務本身。

根據 eMarketer 與 Locala 聯合在2025年5月針對 2,850 名消費者進行的最新調查,呈現美國消費者購物行為轉變的數據報告,並提供了品牌在這個新時代中必須掌握的關鍵策略,我們整理下列的6個重點指標提供品牌思考,並以Channel-less Commerce思維滿足你的顧客購買旅程。

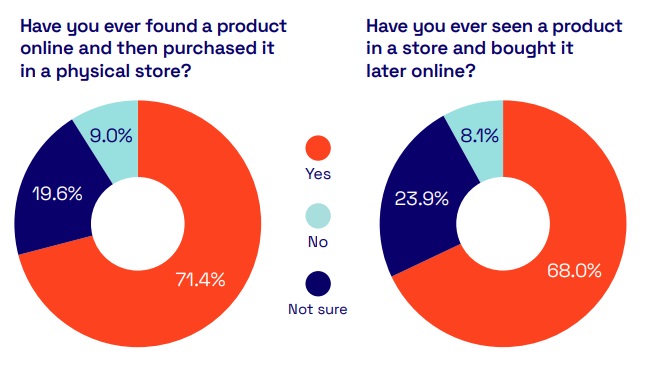

71.4% 消費者習慣跨通路購物行為

調查數據顯示,71.4% 的消費者曾經在網路上發現產品後到實體店購買,而 68.0% 的消費者則有相反的經驗 —— 先在店內看到商品,後續在線上完成購買。這個數字清楚地證明了消費者已經打破了傳統的通路界限。

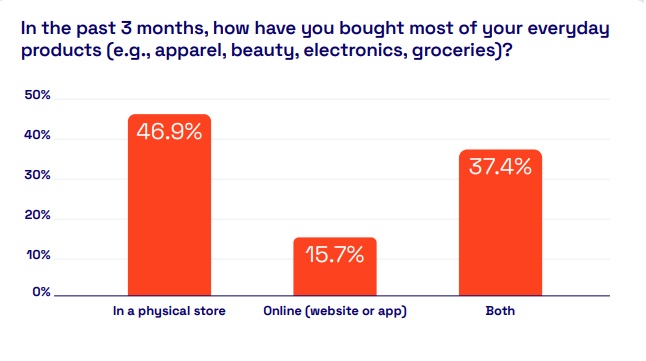

更令人驚訝的是,儘管數位購物持續成長,實體店面仍然佔據主導地位。在日常用品購買方面:

- 46.9% 的消費者仍偏好在實體店購買

- 37.4% 選擇線上線下混合購買

- 僅有 15.7% 完全依賴線上購物

這種現象反映了消費者對於購物體驗的多元需求,他們希望能夠靈活運用各種通路的優勢。

43.6% 年輕消費者偏好線上研究、線下購買

年齡和收入是影響消費行為的重要因素。調查發現,43.6% 的 18-27 歲年輕消費者偏好先在線上研究,再到實體店購買,這個比例遠高於 60 歲以上消費者的 30.4%。

年輕、富裕且居住在都市的消費者展現出更頻繁的跨通路行為,他們追求的是:

- 便利性和彈性

- 無縫的通路轉換體驗

- 符合個人需求的相關性

這群消費者已經習慣了從媒體到商務都能自由切換的體驗,他們的期待正在推動整個市場的轉型。

81.3% 消費者購買前先進行線上研究

數位研究已成為現代消費者的標準行為。81.3% 的消費者在購買前會先進行線上研究,其中 44.7% 的受訪者表示他們經常或總是這樣做,顯示這已成為一種習慣性依賴。

高收入家庭更加依賴數位研究:

- 年收入超過 10 萬美元的家庭更可能進行定期的線上產品研究

- 年收入低於 5 萬美元的消費者中,僅有 38.7% 經常進行線上研究

即使是在實體零售環境中,數位元素仍然重要:37.0% 的消費者在造訪店面前,總是或經常會先在線上查看價格或庫存狀況。

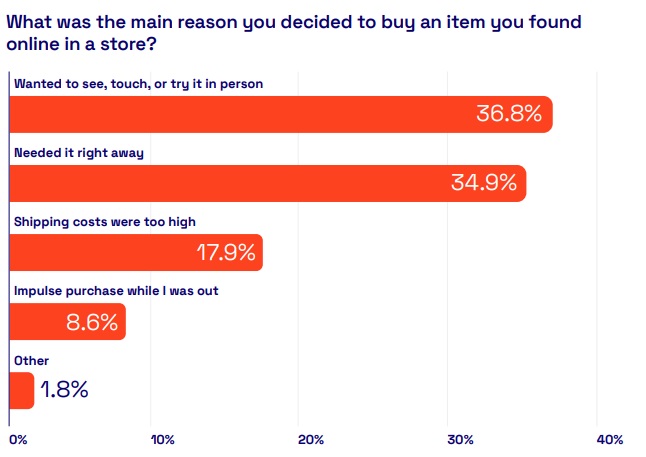

36.8% 消費者因想親自體驗產品而到店購買

儘管數位購物便利,實體店面仍有其不可取代的價值。36.8% 的消費者表示,他們選擇在線上研究後到實體店購買的主要原因是想要親自看到、觸摸或試用產品。

第二大原因是急迫性需求,34.9% 的消費者因為需要立即取得商品而選擇到店購買。這顯示了實體零售在滿足時效性需求方面的重要性,特別是:

- 最後一刻的禮品需求

- 遺忘的必需品

- 衝動性購買

值得注意的是,運費考量已不再是主要關切點,僅有 17.9% 的消費者將節省運費作為到店購買的主要理由。

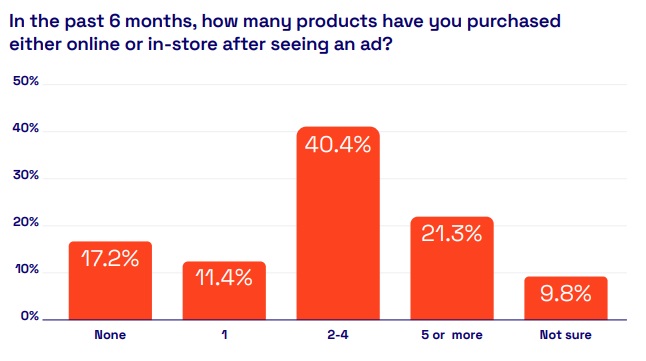

73.1% 消費者因廣告而產生購買行為

相關且精準的廣告仍然具有強大的影響力。73.1% 的消費者在過去六個月內至少因看到廣告而購買了一項產品,其中:

- 61.7% 購買了兩件或更多商品

- 21.3% 購買了五件或更多商品

高收入消費者對廣告的反應更為積極,但同時也更容易忽略不相關的內容:

- 年收入 25 萬美元以上的家庭中,77.0% 表示會忽略不符合其購物習慣的廣告

- 相較之下,所有受訪者中僅有 57.9% 會忽略不相關的廣告

在地化廣告效果更佳:60.5% 的消費者認為提及他們所在城市的廣告更具吸引力。

69.5% 消費者參與忠誠度計畫

忠誠度計畫不僅僅是留住客戶的工具,更是實現個人化和精準客戶連結的關鍵。69.5% 的消費者至少參與一個忠誠度計畫,這個比例在年收入超過 5 萬美元的消費者中更高。

忠誠度資料的價值在於:

- 提供 360 度的客戶視角

- 跨數位和實體通路捕捉購物行為

- 基於購買歷史提供客製化優惠

- 提供身份層級的洞察,即使在 cookies 和設備 ID 可靠性降低時仍然相關

結論:掌握會員數據,創造無縫體驗

無通路商務時代的來臨標誌著零售業的根本性轉變。消費者已經打破了傳統通路界限,在數位和實體空間間流暢移動,追求便利性、相關性和即時性。

品牌要在這個新時代中獲得成功,必須:

- 拋棄僵化的通路思維:消費者的購物旅程是非線性的,品牌需要建立能夠追蹤和支援這種複雜行為模式的系統。

- 投資整合性體驗:從線上研究到實體體驗,再到最終購買,每個接觸點都必須無縫連接,提供一致且相關的體驗。

- 善用忠誠度資料:透過忠誠度計畫收集的第一方資料,能夠提供深度的消費者洞察,實現真正的個人化行銷。

- 重視在地化策略:結合線上線下的在地化定位策略,確保數位參與和實體互動在每個市場中都能完美配合。

- 建立跨通路歸因系統:投資於能夠連結媒體曝光與購買行為的封閉迴路歸因系統,無論購買發生在哪個通路。

在消費者期待品牌能夠理解其情境需求的世界中,適應性不僅僅是競爭優勢,而是品牌生存的必要條件。品牌必須專注於價值,提供便利的購買體驗與高品質的產品,並利用會員數據等工具,打造個人化的無縫購物旅程,才能真正贏得顧客的忠誠與信賴 。